【特集】経産省 菊川局長が語る産業競争力とイノベーション、L4政府調達

会員限定記事

2025/10/1(水)

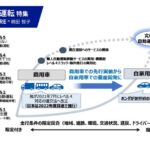

国際的な産業競争が激化する中、日本の競争力強化とイノベーション創出に向けた政策は、かつてないほどのスピードで進化している。経済産業省では2024年に「イノベーション・環境局」を新設し、「戦略技術領域」への集中投資、スタートアップ支援、イノベーションの促進など、省庁横断の施策を本格化させている。同局の菊川人吾 局長は政府と自治体が協力して100台単位でレベル4自動運転車を調達し、社会実装を早めたいとも話す。日本の競争力強化に向けた政策の全体像と、その背景について伺った。

菊川人吾(きくかわ・じんご)氏 経済産業省 イノベーション・環境局長

経歴:1994年通商産業省(現・経産省)入省。...