TomTom 「地図はプラットフォーム」へ。CEOが語ったSDV時代を勝ち抜くエコシステム戦略

会員限定記事

2025/7/9(水)

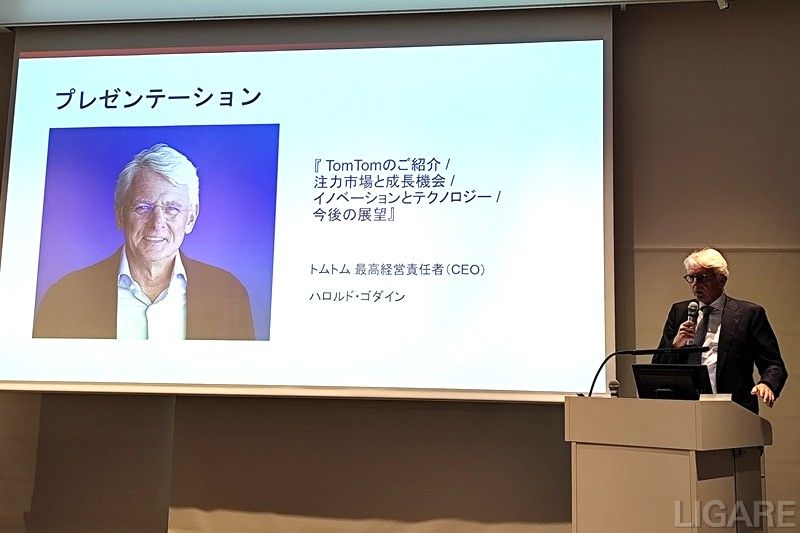

地図情報大手のTomTom(トムトム)は2025年7月2日、年次イベント「TomTom Discover」を初めて日本で開催した。来日したハロルド・ゴダインCEOは、リアルタイムで更新され、APIを通じて多様なサービスと連携する「ダイナミックマップ」こそが、ソフトウェア定義自動車(SDV)時代の核になると強調した。

本稿では、同イベントで公開されたTomTomの最新技術と、自動車メーカーやIT企業、研究機関など多様なパートナーと共創するエコシステム戦略を詳報する。「単なる地図データプロバイダーから、モビリティ社会の基盤となるプラットフォーム」への変革を目指す同社の現在地と未来像に迫る...

本稿では、同イベントで公開されたTomTomの最新技術と、自動車メーカーやIT企業、研究機関など多様なパートナーと共創するエコシステム戦略を詳報する。「単なる地図データプロバイダーから、モビリティ社会の基盤となるプラットフォーム」への変革を目指す同社の現在地と未来像に迫る...