EVワイヤレス給電の実用化めざし、総会開く――法人化で取り組み加速へ

2025/7/15(火)

EVワイヤレス給電協議会(以下、WEV)は、6月10日に三菱総合研究所で令和7年総会を実施。各ワーキンググループの活動報告や予算案・活動計画の審議、基調講演などを行った。総会の議案では、今秋を目処に任意団体から一般社団法人へと移行することが決議された。

■世界的な競争に向け「官」のリーダーシップ」に期待

WEVの活動目的は、「国内でEVワイヤレス給電(WPT)の導入と産業発展の実現を目指し、官公庁への働きかけや対外発信を業界横断で連携して推進すること」だ。さらに3つの柱として、「EVワイヤレス給電の社会インフラ化の推進」、「実用化・普及促進の対外発信・啓発」、「標準化活動の推進」を掲げている。総会の冒頭に登壇したWEV会長の堀洋一氏(東京理科大学教授)は「官公庁に強いリーダーシップを発揮してもらいながら、皆が一丸となってワイヤレス給電のインフラを実現し、世界にお手本を示すこと」が重要だと強調した。

写真:冒頭に挨拶を行うWEV会長の堀洋一氏と講演資料の一部抜粋

なお、ここで指す「EVワイヤレス給電」には、一般住宅や事業所、駐車場などで行う停車中ワイヤレス給電(SWPT)と、道路などに埋設した送電コイルを用いる走行中ワイヤレス給電(DWPT)のいずれも含まれている。

これらの技術は、EV化に貢献する社会インフラとして有望視されており、実用化に向けた取り組みが進行中だ。取り組みの一例を挙げると、関西電力やダイヘンなどが、大阪・関西万博の会場の一区画に給電コイルを埋設し、周回するEVバスに走行中ワイヤレス給電を行う検証を実施している。

▼関連記事はこちら!

■6つのWGが法規制から普及シナリオまで多角的にアプローチ

WEVは、仕様標準化や社会インフラ化の推進等を目的として、6つのワーキンググループ(WG)※に分かれ、活動を行っている。各WGの取り組みは以下のようなものがある。※現在、WG6のみ設立準備中

WG1:SWPTの世界標準をベースに相互運用性を目的とした国内規格案の検証と整理

WG2:WPT運用(ビジネス化に向けた導入支援・サービスオペレーション等の検討)

WG3:SWPTの日本国内への導入モデル(ユースケース)検討

WG4:ビジネス化に向けた法制度整備検討・渉外活動

WG5:EVワイヤレス給電(放電)を活用した新たなサービス検討

WG6:DWPT検討(定量試算や普及シナリオの取りまとめ、ロードマップ作成など)

また、WG4において整理された関連法規は、道路法、道路運送車両法、道路交通法などに加え、給電設備が必要となる事情から、電波法や電気用品安全法なども含まれるという。多種多様な活用事例が見込めると期待されている一方で、クリアすべき課題も数多くあることが示された。

WG6の発表においては、ワイヤレス給電の普及シナリオの取りまとめも行っている。その中では、初期ユースケースとして大型車の長距離輸送を想定し、高速道路からインフラ整備が進んでいく、との見通しを立てた。さらに社会実装に向けた提言として、巨額の資金を投じて進める欧米などの例を挙げ、世界をリードする技術へと成長するには政府のリーダーシップが必要であることも強調した。

■基調講演には大成建設とCHAdeMO協議会が登壇

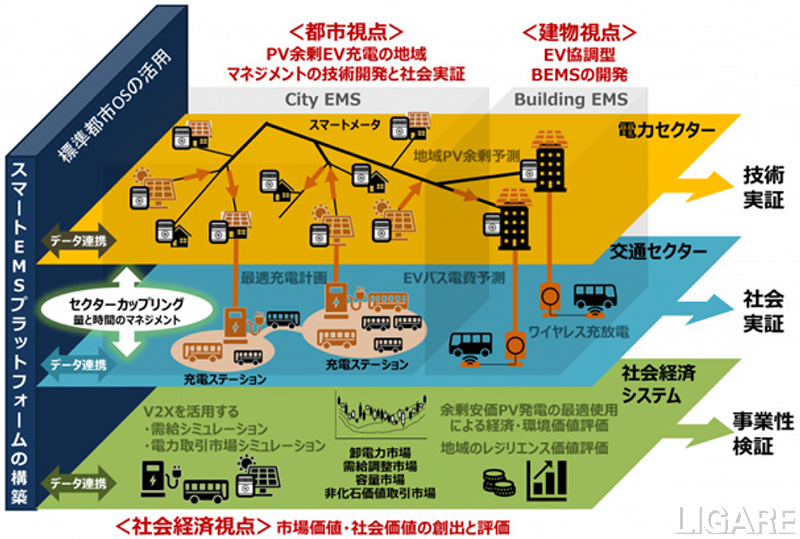

有識者を招いた基調講演には、大成建設の遠藤哲夫氏が登壇。「EVワイヤレス給電技術の社会実装に向けての取組み」と題した講演を行った。同社は、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の第3期「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築」に関する研究開発テーマ「エネルギーとモビリティのセクターカップリング」において、早稲田大学を中心とする研究グループの一員として技術実証を進めている。今回の講演では、この枠組みで進めている「双方向ワイヤレス給電技術を活用したV2B(Vehicle to Building)実証」について紹介。すでにEVバス向けのワイヤレス充放電システムの試作と車両への搭載は完了しており、現在は機能検証を行っている最中だと報告した。来年度には、運用実験や充放電能力の拡張を計画しているという。

さらに「走行中ワイヤレス給電を実現するための道路技術の開発」とのテーマにも言及し、同社の研究開発計画も紹介。今後、福島県田村市に構える次世代舗装実験走路で、無線給電道路の耐久性評価や走行中給電の性能実験などを実施する予定だと明かした。

続いて、CHAdeMO協議会の会長を務める姉川尚史氏が登壇。CHAdeMO規格のこれまでの歩みや国内外で普及した経緯について語った。さらに、テスラも含めた欧米の規格を念頭に置きながら、互換性・安全性・信頼性というCHAdeMOの特長についても言及した。

最後にWEVへの提言として、「標準規格を無償開放する場合でも、グローバルにおける特許を取得すること」と「互換性を維持するために、詳細な仕様書と検定制度を確立すること」の2点を掲げ、講演を締めくくった。

写真左:大成建設 遠藤哲夫氏、写真右:CHAdeMO協議会会長 姉川尚史氏

■一般社団法人への移行で、行動範囲の拡大へ

現在協議会の加盟企業は、幹事会員5社※と正会員82社、オブザーバー28社(2025年7月3日現在)。加盟企業の属性を見てみると、電力会社や充電器メーカーなどに加え、自動車メーカーやサプライヤー、運輸・交通の事業者なども含めた幅広い分野の企業・団体が名を連ねる。オブザーバーには国や地方自治体、大学なども加盟しており、産官学が一体となって実用化を推進している。※関西電力・ダイヘン・シナネン・三菱総合研究所・WiTricity Japanの5社

また、WEVの立ち上げは2024年6月で、設立当初の加盟企業は55社(幹事会社と正会員の合計)だった。1年あまりで約5割増加したことを踏まえると、ワイヤレス給電の実用化には多様な分野から大きな期待を寄せられていることがうかがえる。なお総会の実施後も、新たに数社が加盟している状況だ。

今回の総会には会場に61社、オンライン15社の計76社が総会に参加。活動の報告や計画、予算・決算などの議案も審議された。その中で、一般社団法人への移行を検討中であると表明した。現状の法人格を持たない任意団体から、一般社団法人へと移行することで、対外的な信用が高まるだけでなく、団体名義での国の事業への応募、補助金申請などが可能となる。

この議案は総会で承認されたため、今後は取り組みを進め、今年10月の法人設立完了を目指す。活動の幅が広がることで、実用化に向けた取り組みは今後どう展開していくのか要注目だ。