アイシンが目指す水素社会とは?可搬型FC発電機が拓くエネルギー構想

会員限定記事

2025/9/30(火)

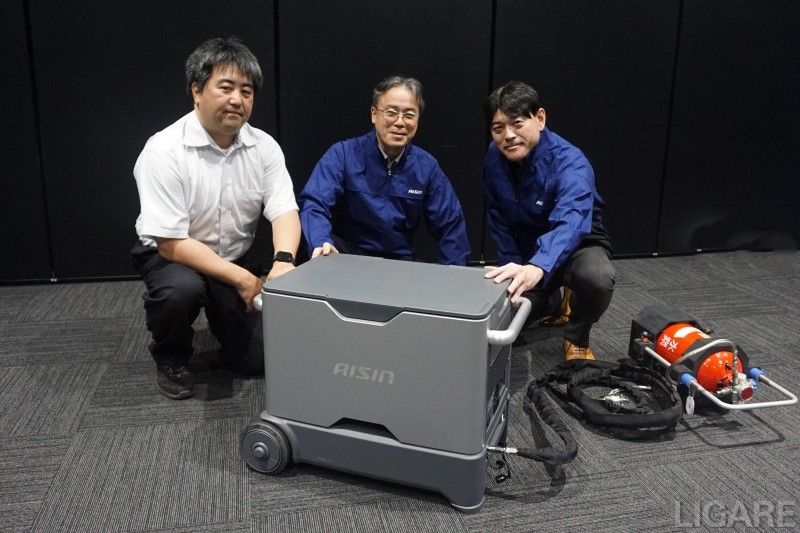

自動車部品大手のアイシンは、カーボンニュートラル社会の実現に向けて「可搬型FC発電機」を開発している。トヨタの燃料電池車・MIRAIや、家庭用燃料電池・エネファームに用いた技術を応用し、小型・軽量・静粛性を実現した製品だ。

従来のガソリンやディーゼルを用いる発電機やポータブルバッテリーでは実現できなかった価値を提供する「第3の電源」として、実地での検証を行いながら2028~29年のテスト販売を目指している。

なぜアイシンは車載型や定置型ではなく、持ち運び可能な小型発電機の領域をターゲットとして定めているのか。水素事業をはじめとした同社のエネルギー構想に迫った。

従来のガソリンやディーゼルを用いる発電機やポータブルバッテリーでは実現できなかった価値を提供する「第3の電源」として、実地での検証を行いながら2028~29年のテスト販売を目指している。

なぜアイシンは車載型や定置型ではなく、持ち運び可能な小型発電機の領域をターゲットとして定めているのか。水素事業をはじめとした同社のエネルギー構想に迫った。

【トップ写真右から ...