【特集】自動運転実装の最前線 国際基準はどうなる? ――国交省 猶野室長・WP.29副議長が見据える日本と世界の今後

会員限定記事

2025/8/25(月)

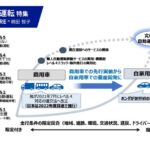

自動運転の技術は、世界中で今も進化を続けている。一方、今後のサービス実装を見据え、国際基準の策定に関する議論も活発化している状況だ。そんな中、欧州発の国際組織である自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、初めて欧州以外の国から副議長が選出された。その重責を担うのは、国土交通省物流・自動車局の車両基準・国際課で安全基準室長を務める猶野喬氏だ。同氏に取り組みの最前線を伺った。

猶野喬(なおの・たかし)氏 国交省 自動車局 車両基準・国際課 安全基準室長/WP29副議長

経歴:2000年に運輸省(現・国交省)に入省。初めは鉄道局、2003年に自動車交通局(当時)へ異動。その後、...