「薄く・軽く・曲がる」ペロブスカイト太陽電池の実用化へ アイシンが開発状況を公開

法人プレミアム会員限定記事

2025/7/3(木)

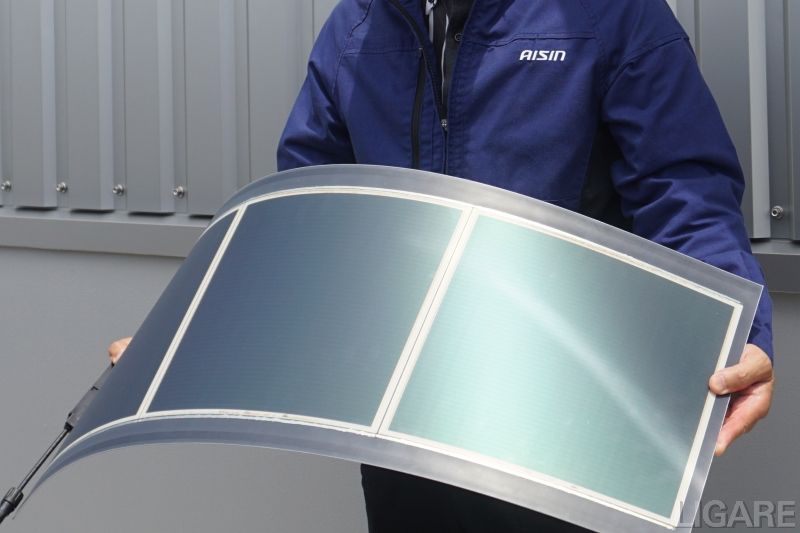

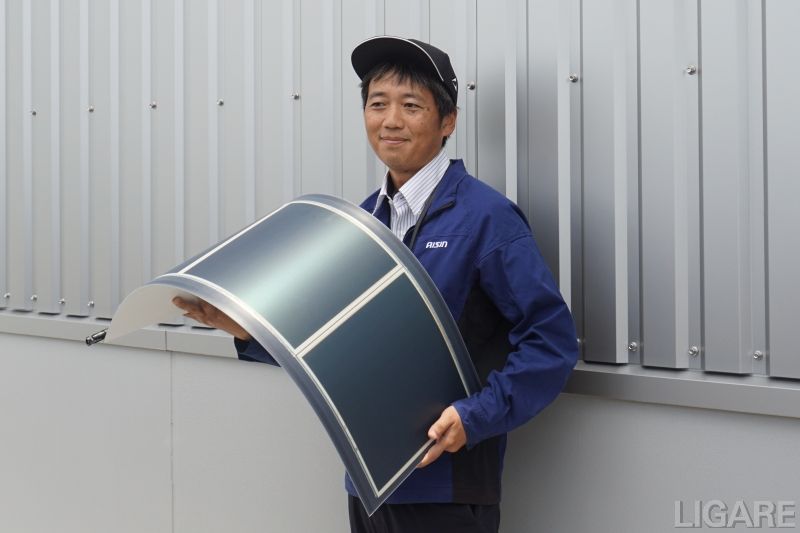

自動車部品大手のアイシンは、開発中の「ペロブスカイト太陽電池」について、実用化に向けた開発状況を公開した。同社は2028年のテスト販売開始、2030年の本格事業化を目標に掲げている。現在主流のシリコン系太陽電池になかった「薄く・軽く・曲げられる」特徴を生かした展開を進める方針だ。

シリコン型の限界を突破する、次世代の太陽電池

ペロブスカイト太陽電池は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた次世代技術として有望視されている。この次世代電池の特徴である「薄く・軽く・曲げられる」利点によって、従来のシリコン系では重量の問題で設置が難しかった、建物の壁面や屋根への設置が可能となる。基板に材料を塗布・印刷して製造するため、工程が比較的容易であることも利点で、大量生産によるさらなる低コスト化も期待されている。また、主原料のヨウ素を日本国内で調達できる点からも注目度が高まっている状況だ。

これまでは発電効率やコスト面が課題とされてきたが、実用化に向けた開発が着々と進んでいる状況だ。例えば、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「次世代型太陽電池実用化事業」においては、アイシンのほかにも、積水化学工業、東芝、カネカ、エネコートテクノロジーズなどの企業が、産業技術総合研究所(産総研)や大学と連携しながら開発を進めている。

アイシンは薄ガラス基板の採用で、軽量性と耐久性を両立

アイシンが開発したペロブスカイト太陽電池のモジュールも、前述した「薄く・軽く・曲げられる」利点を有している。厚さは約2mm、重量は900g(シリコン系の約5分の1)と、大幅な薄型化・軽量化を実現した。また、各社がペロブスカイト太陽電池の開発を進める中、アイシンは独自の特徴を追求している。その1つが、ガラス基板の採用だ。一般的に、ペロブスカイト太陽電池の基板には樹脂フィルムかガラスが用いられる。フィルム基板は軽量性に優れる反面、耐久性に課題がある。対するガラス基板は耐久性が高いものの重量が問題となる。アイシンのペロブスカイト太陽電池は、基板の素材に薄ガラスを採用した特殊構造で軽量性と耐久性の両立を図っており、いわば「樹脂フィルムとガラスのいいとこ取り」を実現した。

現在の変換効率は、現状ではシリコン系の20%超には及ばないものの、900cm2(30cm角)で約15%まで向上した。同社はNEDOのプロジェクトにおいて、変換効率20%台、耐久性20年、発電コスト20円/kWh以下の開発目標を掲げており、今後のさらなる性能面での進化が期待される。

※このコンテンツは法人プレミアム会員様限定公開です。会員の場合はログインしてください。

無料会員および有効期限切れの場合は以下のページから法人プレミアム会員にお申し込みください。

年間スタンダード会員の方はこちらのお問い合わせから法人プレミアム会員にアップグレードしてください。

無料会員および有効期限切れの場合は以下のページから法人プレミアム会員にお申し込みください。

年間スタンダード会員の方はこちらのお問い合わせから法人プレミアム会員にアップグレードしてください。