Hondaら3社、副生水素とリユースFC電源でデータセンターのGX目指す実証を開始

会員限定記事

2025/8/5(火)

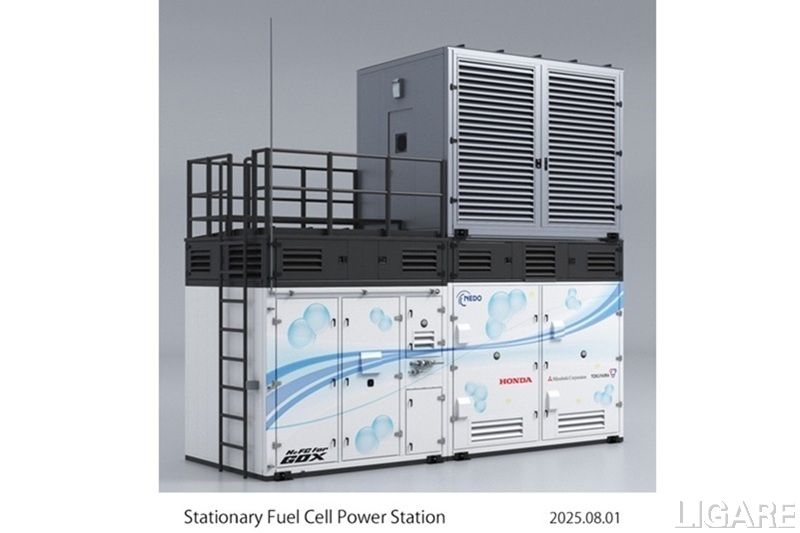

本田技研工業(Honda)、トクヤマ、三菱商事の3社は、副生水素と車両からのリユースを想定した定置用燃料電池電源をデータセンターに活用する実証を山口県周南市で開始した。トクヤマが供給する副生水素を燃料に、Hondaが開発した燃料電池で発電し、三菱商事が運用するデータセンターに電力を供給。増加するデータセンターの電力需要をクリーンエネルギーで賄い、GX(グリーントランスフォーメーション)と地域のDXに貢献することを目指す。

この実証は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の2023年度「地域水素利活用技術開発」事業として採択されたもの。生成AIや自動運転の普及...