「交通空白の解消」はAIデマンド交通や公共ライドシェア以外でも良い?〜北九州市発「おでかけ交通」〜

会員限定記事

2025/10/9(木)

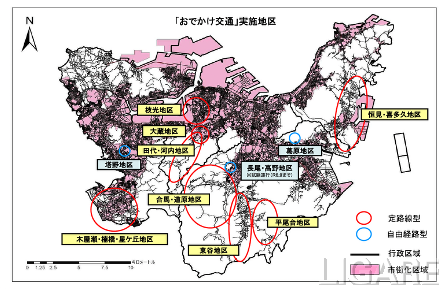

「交通空白の解消」にAIデマンド交通や日本版・公共ライドシェア以外の方法はないのだろうか。北九州市の取り組みと「おでかけ交通」を紹介しつつ考えたい。「おでかけ交通」は、タクシー事業者が地域住民から電話予約を受け、4人乗りから9人乗りの乗合タクシーを使って地域の公共交通を確保するサービス。地域交通の専門家が視察し、国土交通省の「交通空白」解消本部でも紹介された。人口50万以上の政令指定都市や県庁所在地など、タクシー会社が複数社ある都市の参考になり、基本的な考え方はどの地域でも応用できるものだ。