【特集】「自動運転の旗振り役」が語る、社会実装の現在地と未来/JARI所長・東大名誉教授 鎌田実氏インタビュー

会員限定記事

2025/9/2(火)

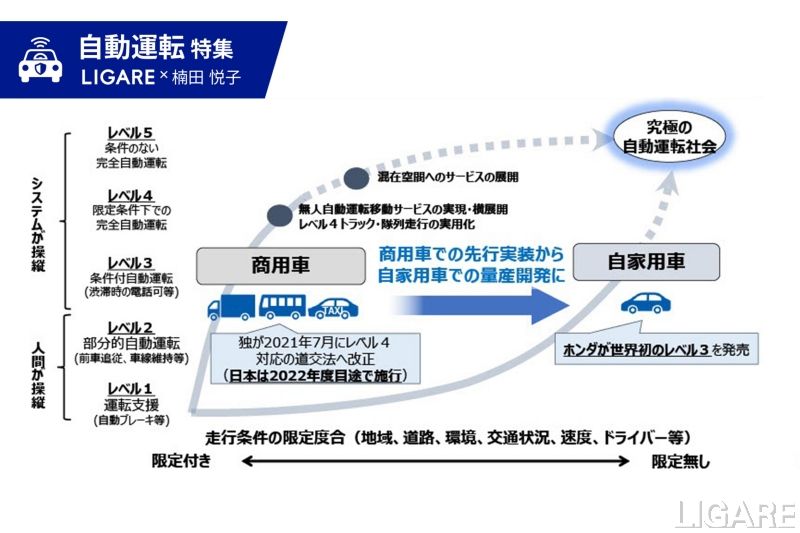

日本における自動運転技術の社会実装はどのように進んでいるのか。国土交通省や経済産業省の自動運転サービスに関する制度設計や推進に深く関わってきた、JARI(日本自動車研究所)代表理事・研究所所長であり、東京大学名誉教授の鎌田実氏に、自動運転技術やサービスについてのこれまでの取り組みと今後の課題について話を聞いた。

25年50カ所、27年100カ所の政府目標を実現するために

――まず、これまでの自動運転へのご関与について教えてください。20...