Society5.0の実現を加速させる通信技術「SparkLink」は、日本のものづくりに何をもたらすのか?

2025/8/7(木)

クルマのキーをスマートフォンで開け、運転席に座る。すると間もなく、個々のドライバーにパーソナライズされたサービスが提供される。そして座る人が変われば、その人の嗜好にあった仕様に切り替わる――。

さながら自動車がデジタルデバイスと化したこの世界観は、海の向こうで着々と実現され始めている。車載インフォテイメントに限らず、360度カメラによるパノラマビューやバッテリー管理など、Society5.0の実現に向けて求められるスマートカーの機能は多種多様だ。

そこで昨今「スマートカー先進国」と言える中国で普及が進んでいるのが、次世代短距離無線通信技術「SparkLink」だ。従来の技術と一線を画す「低遅延・高信頼性・高精度同期」などの強みを持つこの技術は、日本でも普及の兆しを魅せている。当記事では、この注目の新技術を紐解いていく。

さながら自動車がデジタルデバイスと化したこの世界観は、海の向こうで着々と実現され始めている。車載インフォテイメントに限らず、360度カメラによるパノラマビューやバッテリー管理など、Society5.0の実現に向けて求められるスマートカーの機能は多種多様だ。

そこで昨今「スマートカー先進国」と言える中国で普及が進んでいるのが、次世代短距離無線通信技術「SparkLink」だ。従来の技術と一線を画す「低遅延・高信頼性・高精度同期」などの強みを持つこの技術は、日本でも普及の兆しを魅せている。当記事では、この注目の新技術を紐解いていく。

Sponsored by AZAPA

●「4,096台の同時接続」が切り拓く新時代

「100年に一度の大変革」の渦中にある自動車産業では、業界地図を破壊的に塗り替える要因が複合的に絡み合っている。テスラや中国系メーカーに代表されるEV企業の急成長や、MaaSが牽引する「サービスカンパニー」へのビジネスモデル転換が具体例として挙げられるだろう。センシング技術の進歩や自動運転技術の高度化といった要素も加わり、自動車は単なる移動体から巨大なデータプラットフォームへの進化が求められている状況だ。

その先の未来に考えを巡らせると、AIのさらなる進化とインフラ協調(V2I)により、自動運転が本格的に利用され、渋滞などの移動ストレスがなく極めて安全性の高い新世界が到来すると予測できる。他方、AIと自動車のコンディション(運動性能の限界)や人のコンディション(認知・判断・操作に関する身体的な限界)を調律するデータは膨大になり、同期したデータを活用していかねばならない。この流れを踏まえると、これまで技術的に難しいとされてきた計測技術にも大きな転換が起こり得る。

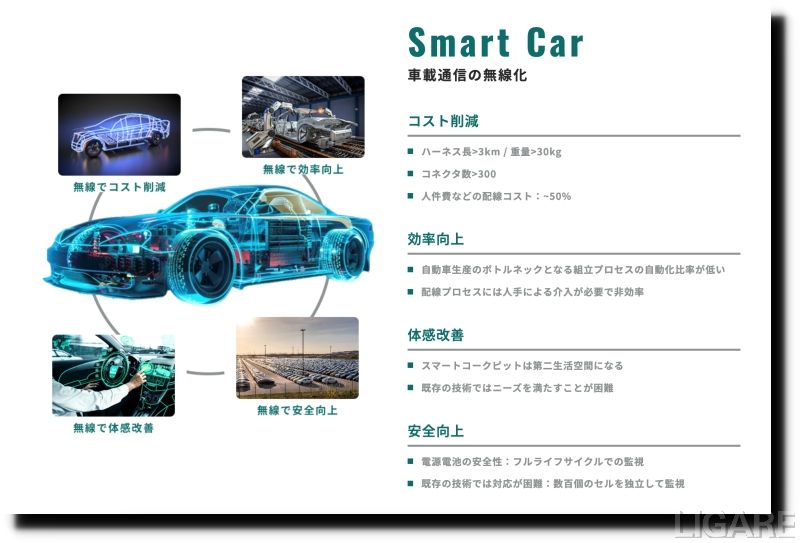

今後のさらなる高度化を見据えると、電子機器同士の接続をワイヤーハーネスのみに頼る従来の手法では、配線スペースの増加や複雑化への対応に懸念が残る。大量のセンサー類や情報端末がネットワークとつながり、個々の嗜好に応じたサービスを提供するためには、無線通信技術の活用が不可欠になる。

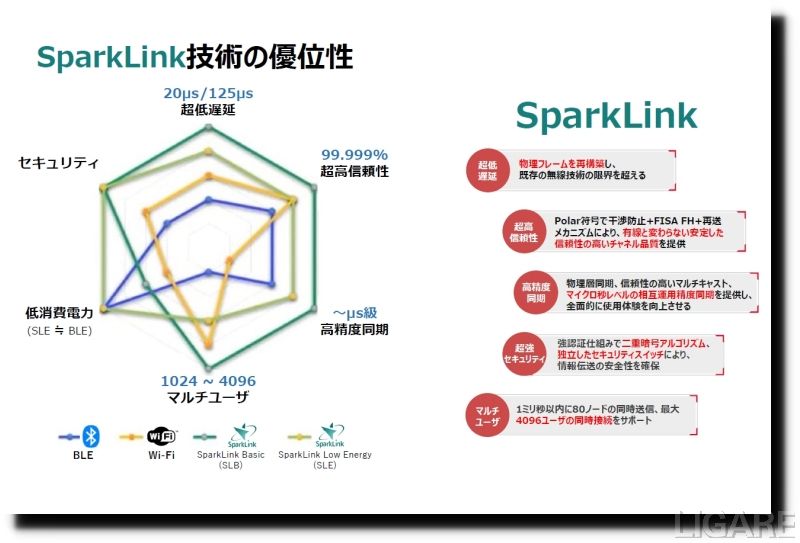

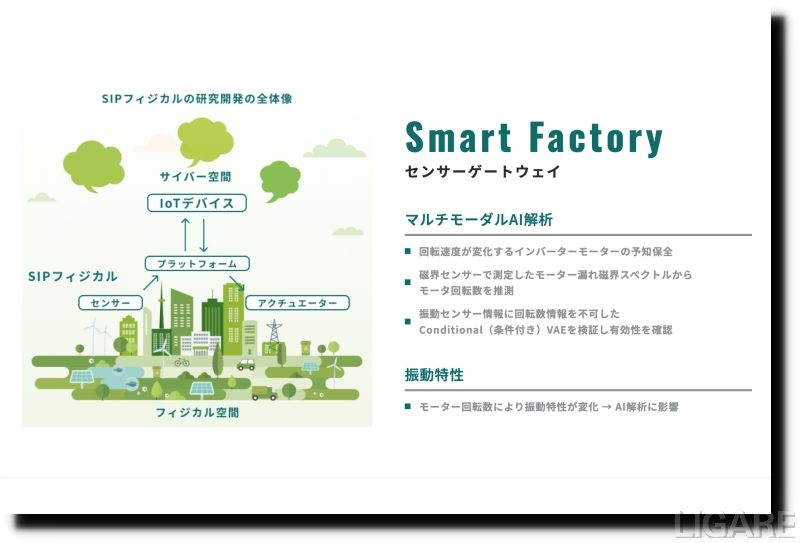

ところが、既存の無線通信技術にも実はいくつかの弱点がある。例えば、Wi-Fiであれば「同期精度(遅延の大きさ)」が、Bluetoothでは「帯域幅の狭さ・同時接続数の少なさ」が問題となる。日常でスマートフォンやパソコンを使う場合ではあまり気にならないが、リアルタイムで情報処理を行うスマートカーやスマートファクトリーなどでこの問題は見過ごせない。Society5.0で想定されるスマート社会の実現においては、現状よりもさらに高度化された無線通信技術の活用が重要になる。

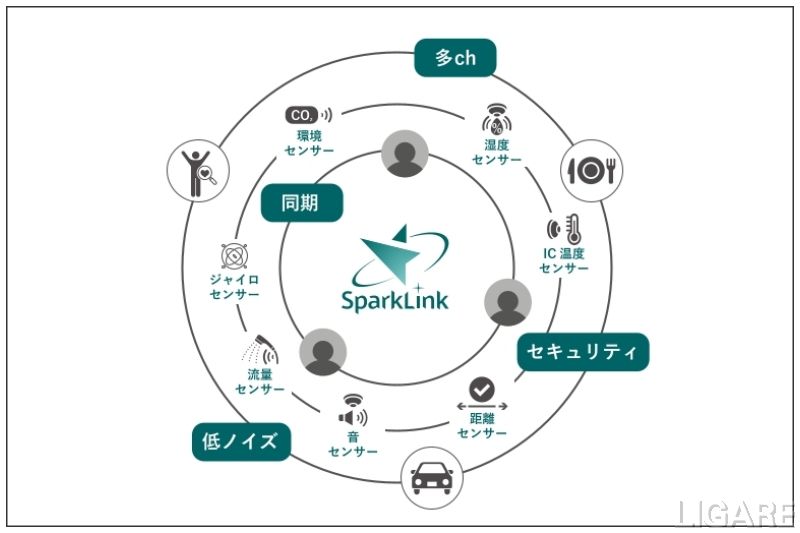

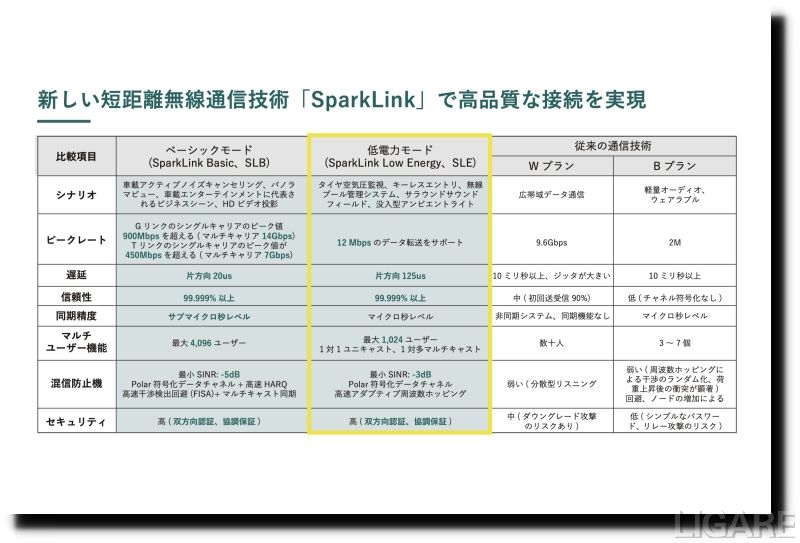

そんな弱点を克服した技術が、次世代短距離無線通信技術「SparkLink」だ。特長は「低遅延・高信頼性・高精度同期」であること。さらに「広帯域幅・低消費電力・高セキュリティー」も両立している。現状では、ベーシックモードと低電力モードの2モードで提供されており、例えば前者におけるデバイスの同時接続数は「最大4,096台」と圧倒的だ。新世代の技術であるSparkLinkは、これまで抱えていた通信面の課題を克服する技術として注目を集めている。

(資料提供:AZAPA)

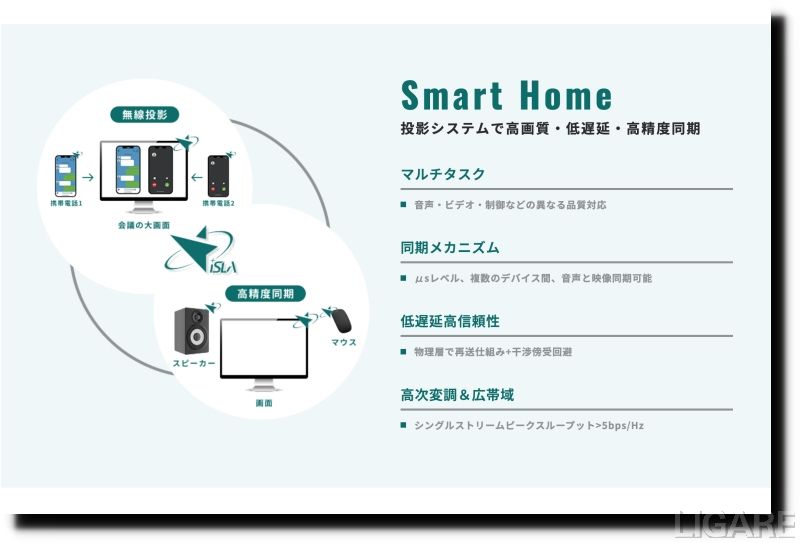

●高度化が加速する中国のスマート社会

SparkLinkは、スマート化の著しい中国発の技術だ。その誕生には、同国の大手通信企業が深く関わったという。国際標準を目指すためにオープンな技術標準、オープンな技術フレームワークを重視しており、欧州での普及も推進している。すでに中国国内の市場では普及が進んでおり、スマートホーム、スマートカー、スマートファクトリーなどの多彩な領域の高度化に活用されている。例えば、スマートホームにおいては、スマートフォンの画面をスクリーンに投影したり、スピーカーやマウスを同期したりできる。それだけ聞くと「既存技術でもできるのでは?」と疑問を抱くかもしれないが、SparkLinkの特性を活かすことで、遮蔽物や電波干渉の影響を避け、遅延によるストレスを極限まで抑えた環境で、複数デバイス間の音声や映像の同期を実現できる。

スマートカーでは、高精度で低遅延かつ配線の制約がない360度パノラマビューや、低コストで安全な次世代バッテリー管理、さらには運転中の騒音に対するアクティブノイズキャンセリングやキーレスエントリーシステム、タイヤの空気圧を監視するシステムなど、多種多様な活用シーンがある。さらに、冒頭に述べた運転体験の快適化・エンタメ化も得意分野だ。スマートファクトリーにおける活用シーンも多彩で、製造プロセスのIoT化を図る上で、有線に頼らずに安定した通信を確保できる利点は大きい。

スマートホーム・スマートカー・スマートファクトリーそれぞれの活用イメージ

(資料提供:AZAPA)

●日本のものづくりを脅かす「あるリスク」

ここまで挙げた利点を考えると、日本国内で爆発的に普及が進んでも何ら不思議ではない。しかし実際は異なる。新たな通信技術を日本に広めるにあたっては、輸出入や法規制、投資や研究開発などの多角的な視点で検討がなされる。つまり、優位性があってもすぐさま導入できるわけではないというのが現状だ。そんな現状に警鐘を鳴らすのが、自動車開発におけるモデルベース開発などで独自のポジションを築いているAZAPAだ。同社の代表を務める近藤康弘氏は、中国の現地法人や日本国内でSparkLinkの普及が進んでいない現状を踏まえつつ、以下のように語る。

「日本のものづくりにおける強みは、なにより“複雑性”にある。実際、これまでは高度な技術をインテグレーションすることによって世界を圧倒してきたはず。しかしこのまま何もしないままでいると、その強みまで失いかねない」。

そう指摘する背景には、製造業の複雑化がある。現状、自動車産業を筆頭に、大量生産と個別設計生産の2つの要素を組み合わせた生産方式である「マスカスタマイゼーション」への対応が求められている。特に日本の製造業が国際的な競争力を維持・強化するためには、製造現場のDXとスマート化の推進が不可欠で、そのために通信技術もますます高度化していく必要がある。

にもかかわらず競争優位性のある通信技術を用いないことは、中国や欧州の後塵を拝する可能性を高める。あるいは市場が成熟しきってから導入を検討しても、すでに日本の複雑性を生かせない汎用的な製品が主流化しており、結果的に国際競争にも敗れる、というシナリオを近藤氏は警戒している。

一方、近藤氏はそうした想定をしつつも、「テクノロジーには不公平さがなく、全てにおいて平等」だと強調する。世の中をアップデートするために外国発の優れた技術を「いいものはいい」と活用するのは、日本のものづくりが得意とする分野だ。近藤氏は、優れたテクノロジーをオープンに活用することで拓ける未来を見据えてこう語る。

「革新的な技術をうまく取り入れて、複雑なインテグレーションを行うことができれば、強みを失うのとは反対に、日本のものづくりが活力を取り戻し、新しい強みを獲得することも可能だと考えている」。

今まさにAZAPAが推進しているSparkLinkの普及に向けた取り組みは、日本のものづくりの今後を左右する重要なユースケースとなり得る。

●実行重視で実績を重ねるアライアンス

AZAPAは現在、国際組織であるInternational SparkLink AllianceのASEAN地域、特に日本におけるリーダー企業として活動している。加盟企業にはOEMをはじめとした自動車関連企業を筆頭に、電力や建設、通信など分野から錚々たる顔ぶれが並ぶ。一方「広く参加を募りつつも、『とりあえず参加だけ』という組織にはしない」というのが、このアライアンスで大切にしているポイントだ。アライアンスでは開発支援やビジネスマッチングなどのサポートを掲げつつも、従来型の組織体とは一線を画す理念を掲げて運営している。加盟企業に求めているのは、現状を打破しようとする“気概”とそれを形にする “行動力”だ。

この実行重視のアプローチは、新技術の社会実装を牽引するためには欠かせない。例えば、加盟する電力企業や製造企業では、すでにさまざまな使用環境におけるSparkLinkの性能を評価するPoCを現場で実施している。新しい技術を導入するとなると、当然費用も労力もかかるわけだが、アライアンスではそうした労を惜しまない企業を最大限にサポートする姿勢を掲げている。

AZAPAの事業企画部に所属しながら、SparkLinkの普及やアライアンスの運営に携わる楊偉佳氏。

Society5.0の実現に向けて、日本は重要な分岐点に立っている。グローバルな技術競争が激化する中、優れた技術を柔軟に取り入れながら、日本独自の強みである「複雑なシステムインテグレーション」を活かした新たな価値創造が求められている。

「テクノロジーには国境がない」というAZAPAの理念のもと、オープンマインドで技術を受け入れ、それを日本の製造業の競争力向上に昇華させていく取り組みは、今後の日本の命運を左右し得る挑戦だ。SparkLinkという新たな通信技術の導入は、その試金石となるだろう。

8月26日、International SparkLink Allianceは名古屋でフォーラムを開催する。この会合では国内外の産業界・学術界の有識者を招き、SparkLink技術がもたらす新たな機会と価値についての議論や、関連技術・応用シーンの展示などが行われる予定だ。

International SparkLink 日本産業フォーラムについてくわしく知りたい方はこちら!

(International SparkLink 日本産業フォーラムの案内ページへとリンクします)